こんにちは、きんどるどうでしょうです。いま、Twitterで電子書籍と紙の本の売り方について議論が盛り上がっているのですが、そのことに触れつつ『Twitterに最適化した内容紹介の書き方』についてお話します。中の方まで届けば良いんですけれど。

議論のはじまりはダイヤモンド社の編集者・横田大樹さんの記事『電子書籍には「期待」がない』からかな。Twitterでの議論については 電子書籍で検索してください。簡単に言うと

漫画・作家:初速が大事なんです!電子書籍はノーカンなんで書店で予約して注文してください(個人差があります)

電書読者:そんなこと言われてもそっちの仕組みなんとかしなさいよ。それより電子書籍同時発売しなさいよ!(個人差があります)

出版社:電子書籍はビジネス的に"まだ"重要視してない。(各社温度差があります)

ネット使って、読者をリアル書店に走らせるのは難しい

イエェェェェイッ!! 空前絶後のぉ~! 超絶怒涛のアフィサイトぉぉぉ! アマゾンを愛し アマゾンには愛され"ぬ"サイト!! …… ま、いいや。うちのスタンスとしては急激な変化より紙市場を殺さずにどう綺麗に移行させるかのほうが大事と思ってるから出版社のスタンスは全然いいと思っています。Kindle上陸して5年目、各社電書化タイミングも早まって来てますし、今後も徐々に移行していくのがいいですよ。

ただね。

全米ではもう出版市場の4割が電子書籍になったそうですし*、日本も2割に迫っている状況で『電書はノーカン!ノーカンだから!続刊でないから!書店で買ってね!』とクリエイターが内部事情を読者に直接言ってしまう現状はよくない。

クリエイターの方で、実績ある方は『紙も電子でも、読んでくれるだけでありがたい』と言ってバランスを取られているのを見ますが、それが業界の総意であるという状況にしないとなぁ、電子書籍読者の読書離れとか起こるとマズイ。電書ユーザーの書籍購入率は一般的な紙読者より高いのでネットで「お前らは意味ない」と煽るような状況にもっていってはいけない。

たしかに、続刊でるかどうかの当落ラインの時にそう言いたくなる気持ちもわかる。現状を打破したい、そのために読者を動かしたいと。でも、それは熱心でコアな読者にだけ届くような状況にするか、それが紙書籍だけならリアル書店と書店員に(……きこえますか…書店員さん…○○の作者です……)と、紙の数字に関わる人だけに聞こえるようにしないとさ。

とはいえ、クリエイターと出版社の窓口になっている編集者は"紙と電子の営業戦略を考える立場じゃない"から状況がグッチャグチャになっているとは思う。電書に期待しないと言った方も、全体の利益とか数字づくりに直接関与する立場ならそう言わないはず。本来は営業とか広報が考える問題まで踏み込んでるからおかしなことになっている。

ただ、営業の立場で考えると「切るべきものは切る」と判断しないといけないし、電書の数字をリアル紙部隊から配慮するとかなると立場危うくなるだろうからなぁ……。電書部隊に力なんてないでしょうし。この辺はもっと時間がたたないと解決しないでしょう。『実を言うと紙出版はもうだめです。突然こんなこと言ってごめんね。でも本当です。202X年に電子書籍のシェアが3割を越えました。それが終わりの合図です。』とか、非常事態になれば……。

クリエイターの気持ちはよくわかるんだけど、ネットを使って"ネット上だけで人を動かす"のは結構簡単なんだけど、ネットを使って"リアルに人を動かす"のはむっちゃ難しい。リアルで人を動かしたいならリアルで動くか、ネットで悪意をバラ撒くほうがいい。人情に訴えると『イイネ!』『RT』は稼げるのだけど、よほどじゃないとそれ以上時間は使ってくれない。

効率を考えるなら、クリエイターはネットで読者にアピールするなら電子書籍を直接提案するか、感謝だけを伝えたほうが良い。もしくはネットを通じてリアル書店で本を売ってくれる人にコンタクトを取る方がいい。その上で、ネットを通じて『○○書店さんでフェアを実施しています!(写真)』と、するならリアルで人を動かす事はできると思う。よほど見に行きたくなるフェアを出来ればですが……。

だから、うちとしては『ネット使うなら売りやすい電子書籍活用しようぜ。ネットで話題になれば紙も売れるって。電書で叩き出そうよ1万部』みたいな方針を提案します。紙は5000、電子書籍で10万部とか売れてしまえば全部解決するでしょ、さすがに。これで切るならバカだろ。

本題:電書を売るために内容紹介の出だしを考えよう

さて、では本題。Kindleストアの内容紹介の書き方の話ね。最近、クリエイターさんが自著の案内をTwitterなんかに貼り付けるようになってるんですよ。で、わたしもTwitterに案内を貼り付けるようにしてるんですけどかなり高い実績値がでています。

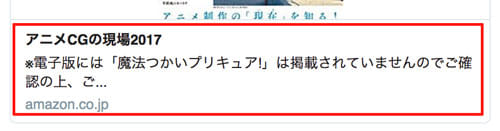

AmazonはTwitterでシェアをするとTwitterカードを使って内容紹介の冒頭が読めるようになってるんですよ。(モバイルじゃ見えないかも。あと、Twitterカードがわからない人はググれ)

【新刊】"一般誌ではほとんど見ることのできないメイキング素材を多数収録"「アニメCGの現場2017」が3,456円でKindleに配信中です https://t.co/qkGtlgRoCv /// ちと高いけれど、うちのフォロワーさんに響きそう

— きんどう (@zoknd) January 8, 2017

【セール】『天才 柳沢教授の生活』『不思議な少年』山下和美が挑む新境地『ランド』第1巻がKindleで99円(84%OFF+19%ポイント還元) https://t.co/A6if3Rep2Z

— きんどう (@zoknd) January 8, 2017

だから、この部分ですね。冒頭直後にもっと出版社はこだわるべきだと思うんですよ。

そして、Twitterはクリック数とかユーザーの動向をリアルタイムで分析できるからツイートした結果を著者本人や編集者が数字見て分析して『よくシェアされる方法』を研究していける。お金なんてかけなくてもソーシャルメディアを使ってできることがたくさんあるんです。

電書に期待しないとか言ってる場合じゃないの。リアル書店で売る、売れるは書店の努力ですし、それを助長するのは出版社営業努力もありますけれど……書店側も話題になってないものを売るとか博打をできる状況にないですからな。話題を作らないと、もっと仕掛けていかないと! だからクリエイター側と読者が一番接点を持ちやすいネットで手を抜いてる場合じゃないと思うのよ。

書店のいい位置を取るのは大変ですが、それと同じくらい読者にシェアしてもらったり、著者がシェアをするのは今本の売り方で超大事。今後ますますTwitterを使った誘導は効果的になると思うので、どうせならここを上手く使う戦略を組みましょう。そのためには内容紹介冒頭を練り込むべきです。イエェェェェイッ!!

※ Data Guy氏がNielsen社のデータと照合、米国内における電子書籍の市場シェアは販売部数ベースで42% hon.jp